Ce que les prénoms disent de nos sociétés

Le prénom colle à la peau de qui le porte. Il raconte une histoire, celle d’une famille, d’une région ou d’une époque. Depuis des décennies, la science se penche sur ses mécanismes. Identité, estime de soi, rapport aux autres. Autant de paramètres déterminés par un choix dont nous ne sommes pas maître.

par Victor Huon

Sur la porte d’entrée d’un immeuble à appartements de la commune bruxelloise de Saint-Gilles, on a pris la peine d’inscrire le nom complet de l’ensemble des locataires sur une feuille A4 au format paysage. Un tableau Excel plastifié, un quasi-lexique à consulter pour trouver le numéro de l’appartement et appuyer sur la sonnette correspondante. On y dépose le doigt pour que défilent les prénoms comme devant les résultats d’un concours. C’est assez rare de pouvoir observer l’identité exacte de toutes les âmes qui occupent des murs. Romain, Clémence, Sarah, Germain, Manon, Théophile, Maarten, Marie et une vingtaine d’autres. Certains ont été barrés, remplacés par des inscriptions manuscrites.

Cette liste raconte l’immeuble, la situation socio-économique de ses habitants, leur origine présumée, peut-être même leur coiffure. Leur prénom convoque des images, des stéréotypes et des raccourcis. Il a le pouvoir de classer les individus, de les identifier. Il est un indicateur des modes et des évolutions de la société, de l’appartenance à une catégorie d’âge et à une classe sociale. La sociologie le considère comme un indice fiable, utile à la recherche, une donnée à confronter aux autres pour comprendre le monde social. Les prénoms nous appartiennent le temps de les vivre mais que disent-ils de nous?

Penser, classer

Un prénom se porte, se revêt, s’endosse. Quelques lettres des plus fidèles, qui vont jusqu’à nous préexister. Il suffit de les entendre dans la rue pour que quelque chose s’active dans le cerveau, une reconnaissance quasi directe, comme si nous étions la seule personne à qui l’adresse pouvait être destinée. L’imagerie médicale a pu localiser une activité des neurones du cortex préfrontal lorsqu’un individu entend son prénom. C’est le lieu des tâches liées à la conscience et à la pensée de soi, situé à l’avant du cerveau. Je suis ce prénom, j’existe grâce à lui.

«Je ne sais pas pourquoi, mais personne ne comprend mon prénom la première fois que je l’annonce.» Noé, trois lettres facilement reconnaissables. «Ça doit être ma voix (rires).» Lui se souvient de nombreux moments de répétition, une fois, deux fois, trois fois, pour que l’interlocuteur comprenne. Un prénom pourtant plutôt fréquent avec ses 2 459 «porteurs».

Parce que le prénom sert à ça, à être reconnu. Dans son livre Sociologie des prénoms (La Découverte, 2022, 3e édition), Baptiste Coulmont, professeur à l’Ecole normale supérieure Paris-Saclay, revient sur ses fonctions. «Dans le modèle classique, le prénom facilite une intégration de l’individu dans une communauté à la fois religieuse (relation étroite avec un saint), régionale (usage fréquent de prénoms caractéristiques de la province), familiale (le prénom appartient au capital symbolique).» Le premier paramètre que le prénom renseigne alors est le genre de l’enfant. Dès la connaissance de son sexe biologique, les parents peuvent décider d’assigner un genre au nouveau-né à travers son prénom. Par la suite, il servira à classer l’individu, à l’archiver dans les registres de l’Etat, à l’intégrer dans la société. L’Etat légiférera et contrôlera la manière de nommer les enfants. Au XXe siècle, les interactions avec les différentes administrations et services étatiques fixeront définitivement le modèle nom-prénom.

Prénoms, des choix prévisibles

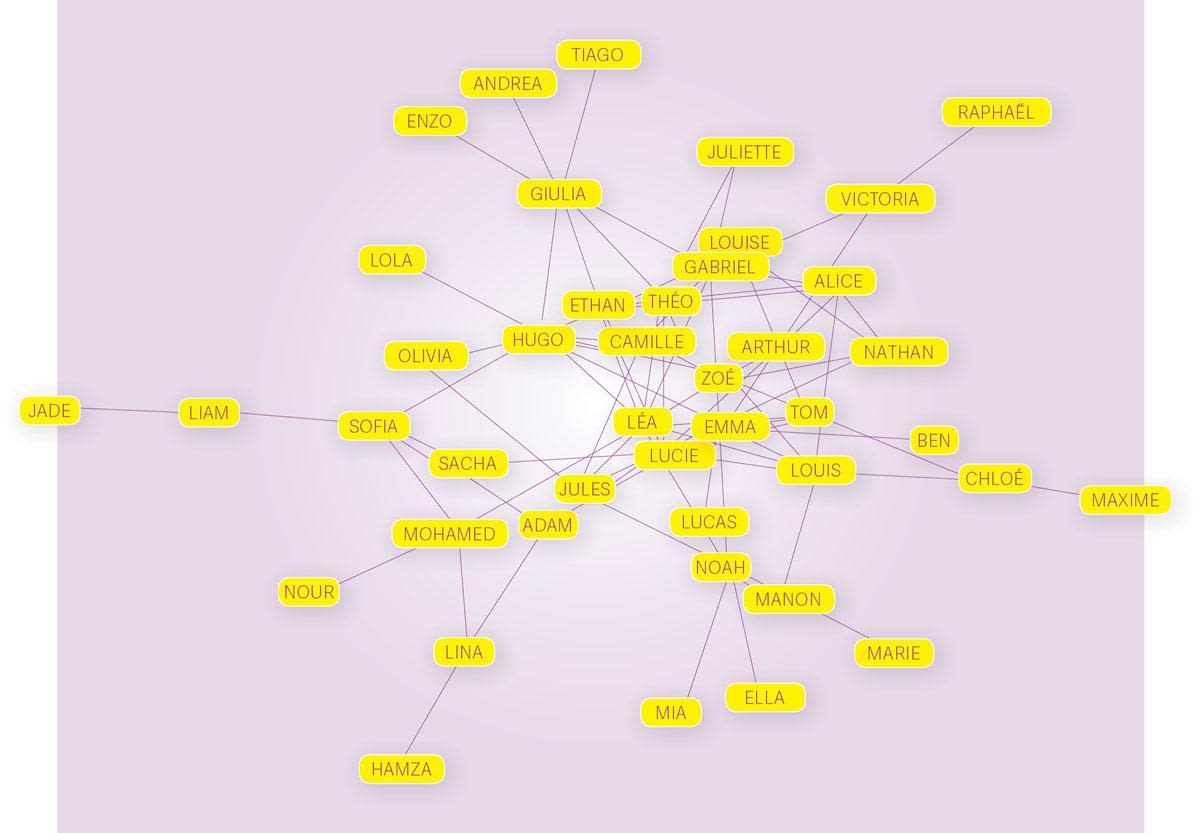

Le sociologue Baptiste Coulmont a analysé pour Le Vif les prénoms les plus attribués en Wallonie et à Bruxelles. Il estime que deux prénoms sont liés entre eux s’ils partagent la première place du podium au sein d’une même commune. En prenant en compte l’ensemble des communes francophones, on obtient le maillage ci- dessus. Ainsi, si un parent appelle son fils Mohamed, il y a des chances qu’il appelle sa fille Lina, s’il appelle sa fille Lina, il y a des chances qu’il appelle son fils Adam, etc. A l’inverse, il est moins probable que le frère de Lina se nomme Louis.

Je ne sais pas pourquoi, mais personne ne comprend mon prénom la première fois que je l’annonce

Les prénoms sont aussi un indice de l’évolution de notre rapport aux ancêtres. Comme le précise Baptiste Coulmont, jusqu’au XIXe siècle, l’héritage matériel allait souvent de pair avec un héritage de patronyme. La personne qui hérite de biens hérite du prénom du père, tradition qui s’est effacée avec le temps. Mais dans d’autres cultures, cette transmission est vivace. Dans un article publié dans la revue Spirale, parue en 2001, l’ethnologue française Françoise Zonabend raconte que chez les Inuit, au nord du Canada, le nom est toujours transmis d’un mort ou d’un vivant à un nouveau-né. «Cette transmission assure la réincarnation de l’âme-nom, elle suit la vie, d’un corps à l’autre, dans un cycle sans fin de reproduction, établissant une chaîne homonymique qui protège le vivant et lui transmet la somme des capacités de ses homonymes. Le nom est ici le symbole de la continuité de la vie sociale sur Terre et l’assurance de sa pérennité.»

Habiter le prénom

Le prénom s’habite. Il nous fait corps. On entretient avec lui un rapport particulier, une intimité unique. C’est un appartement chargé de souvenirs, de meubles chinés et d’objets de décoration d’époques diverses, un subtil mélange de genres. Lorsqu’il y pénètre, l’œil observateur peut y déceler certains traits, certaines positions dans le monde social ou habitudes qui trahissent une personnalité. On ne lit pas un destin dans un prénom, malgré ce que racontent les petites plaques vendues sur les marchés de vacances, à côté des bols et des bracelets personnalisés. Mais il est agréable de posséder un récit de soi, un scénario sur lequel se reposer. En déterminant le prénom de son enfant, les parents lui assignent plus qu’un moyen d’identification. C’est également un outil de classement de l’individu, d’estimation de sa valeur et de ses qualités.

Signification du prénom Olivia, selon le site journaldesfemmes.fr : «Olivia est une femme réfléchie, mais un tantinet impatiente. Elle est une grande sensible, qui a besoin de libérer ses émotions. Particulièrement altruiste et généreuse, elle n'hésite pas à apporter son aide à ceux qui en ont besoin. » 636 bébés Olivia sont nées en Belgique en 2022.

Signification du prénom Noah, numéro un en Belgique la même année, avec 657 nouveau-nés: «Noah est un homme courageux, curieux et charmeur. Passionné et épris de découvertes et d'aventures, il n'hésite pas à prendre des risques. Particulièrement ouvert, Noah sait être persuasif pour faire passer ses idées.» De grands traits de caractère généraux applicables à beaucoup de subjectivités et d’individus. Pourtant, les livres qui listent les prénoms et leur histoire ne disparaissent pas des rayons des librairies.

Alors, ces descriptions participeront-elles à la construction de la personnalité de ces enfants? Pas sûr. Mais il est certain que les parents passeront du temps à fixer, conjointement ou non, le prénom de leur futur enfant. Parce que le prénom est choisi à la fois pour ses valeurs esthétiques mais aussi pour ce qu’il représente, que ce soit au sein de la famille ou dans la société, en fonction de différentes pratiques culturelles.

En société et dans les groupes sociaux que forment les individus, l’évocation du prénom brasse avec elle des croyances et des stéréotypes. On assignera à quelqu’un une série de traits de personnalité ou des compétences, de la même manière que les significations fournies dans les livres de suggestion de prénom. Un récit de soi quasi fixe, se construisant à travers le regard de l’autre et de ses projections. Une Emma séductrice et autonome, un Arthur romantique et aventureux. Et ces stéréotypes peuvent être intégrés par la personne qui porte le prénom. Elle peut s’évaluer en fonction de ceux-ci et tenter de s’y conformer inconsciemment.

La recherche en psychologie a démontré que les prénoms participent à la perception qu’un individu a de soi et de son niveau d’estime. Celle-ci est fonction de son niveau de désidérabilité et aussi de sa fréquence d’attribution. Ce niveau dépend des stéréotypes que le prénom véhicule. Un prénom fréquemment donné, comme Emma ou Arthur, se verra associer des traits plus positifs qu’un prénom rare. Emma sera plus tolérante et sympathique qu’une des 26 Khaleesi de Belgique, le nom d’un personnage de la série Game Of Thrones.

Source : Statbel

Des goûts et des classes

Les prénoms peuvent être des marqueurs de classe sociale, comme le confirme Baptiste Coulmont dans son livre: «Les sociétés de classes de la fin du XXe siècle et du début du XXIe siècle voient se renforcer certaines distinctions symboliques à travers des prénoms propres à certaines classes, prénoms proprement évités par les unes et les autres.» Il y a l’exemple type des prénoms à consonance américaine. «En Europe – en France, en Belgique ou en Allemagne –, les prénoms anglo-saxons sont choisis par des parents de milieux ouvriers ou employés», explique-t-il dans l’émission C à dire, sur France 5, en avril 2012. A l’inverse, d’autres resteront ancrés dans les familles de la grande bourgeoisie.

La culture est aussi un élément qui orientera le choix d'un prénom. Une figure célèbre, une série télévisée ou un joueur de football peuvent inspirer des parents. On dénombre ainsi 37 Messi, 42 Zlatan, 22 Frodon ou 24 Romulus chez nous. Pour Laura, c’est un choix de son père: «Il était fan de Johnny Hallyday. Alors on m’a appelée Laura, comme sa fille.» Ornella, c’était sa mère, admiratrice de l’actrice Ornella Muti: «Elle espérait qu’il y ait un air de ressemblance avec l’actrice, mais c’est raté.» De son côté, Maude tient son prénom de deux parents fan de film Harold et Maude, de Hal Ashby, sorti en 1971.

En Belgique, Marc et Maria occupent la première place du podium des prénoms en circulation ; 62.023 Marc et 108.358 Maria vivent sur notre territoire. En Wallonie, les Jean sont bien plus nombreux que les Marc, qui sont eux plus populaires en Flandre. Idem pour Marie, qui cartonne au sud du pays, mais qui cède sa place à Maria au nord.

Parmi les Maria de Belgique, 70% ont plus de 65 ans. Il existe une corrélation entre un prénom et la classe d’âge de ceux qui le portent. Si Maria a 70% de chances d’être âgé de plus de 65 ans, c’est parce qu’elle a connu son pic de popularité dans les années 1940.

Martine, elle, a 24 ans et est originaire des Pays-Bas. Elle vit à Bruxelles depuis quelques mois. «J’ai l’impression d’avoir un prénom de grand-mère en Belgique.» Martine se perçoit comme hors de sa classe d’âge. Un certain décalage qui colore la manière dont elle porte son prénom. «Ce n’est pas le cas aux Pays-Bas, on est beaucoup plus jeunes.»

J’ai l’impression d’avoir un prénom de grand-mère en Belgique. Ce n’est pas le cas aux Pays-Bas, on est beaucoup plus jeunes.

Dans la société actuelle, un prénom ancien met plus de temps à faire son come-back. Il faut attendre la disparition de la plupart de ses porteurs pour le voir revenir à la mode. Les parents choisiront un prénom déjà présent dans la famille si la personne était une figure positive, appréciée. C’est parce qu’elle représente un souvenir, un talent ou une profession que son prénom pourra être transmis à l’enfant. Et, selon Baptiste Coulmont, c’est un phénomène de plus en plus rare. «Aujourd’hui, on choisit un prénom parce qu’on l’apprécie», ajoute-t-il sur le plateau de France 5. Victoria et Adélaïde s’appellent comme cela parce que leurs parents ont vécu une année en Australie après leur mariage. Hommage à la ville et à l’Etat, à de merveilleux souvenirs.

On nous donnait des surnoms, des diminutifs, pour nous différencier

«Dans ma classe, nous étions trois Sarah. C’était à la mode. Alors on me donnait des surnoms, des diminutifs, pour nous différencier.» Aujourd’hui, Sarah est artiste et se souvient des moqueries qu’elle a pu vivre à l’école, des jeux de mots. Un peu comme Jeanne, qu’on harcelait au lycée à cause d’une vidéo de Jean-Marie Le Pen criant «Jeanne, au secours!» devant une statue de Jeanne d’Arc. Parce que parfois, le prénom blesse.

«Tu viens d’où?»

Il y a les mal nommés, les condamnés de l’histoire. Les 371 Adolf de Belgique. Le prénom peut aussi meurtrir par le surnom qu’il convoque. Mohammed a 17 ans. Ses amis l’appellent «Momo». Et ça lui pèse, à l'heure où il s’apprête à entrer dans l’âge adulte et commencer à travailler. Mohammed pense même à changer de prénom pour qu’on arrête de le surnommer ainsi. Il se sent condamné dans ces quatre lettres. Pour lui, elles ne font pas sérieux. Et ça l’inquiète. Depuis 2018, la procédure pour changer de prénom a été simplifiée. Il suffit d’adresser une demande à la commune, à condition que le nouveau nom ne porte pas à confusion ou ne nuise ni à la personne ni aux autres. Le coût varie d’une ville à l’autre.

«Tu viens d’où?», «non mais vraiment, d’où viens-tu?». L’éternelle question posée à ceux et celles qui portent un prénom à consonance étrangère. Cette question, Zaïneb Hamdi la connaît bien. Son truc à elle, c’est la poésie. En 2017, Zaïneb publie son premier recueil, Fils d’Arabe, aux éditions Tétras Lyre. Aujourd’hui, elle réalise des lectures performées où elle pose la question du prénom et du racisme structurel de la société belge. Elle évoque l’exotisation dont elle est victime.

Quand on porte un prénom à consonance étrangère, on reçoit l’injonction de répondre aux clichés et stéréotypes racistes qui lui sont associés.

«J’avais très envie d’amener cela depuis longtemps parce que c’est une situation que j’ai vécue tellement de fois qu’elle est presque un automatisme. Quand on porte un prénom à consonance étrangère, on reçoit l’injonction de répondre aux clichés et stéréotypes racistes qui lui sont associés.» Systématiquement, on lui pose la question de la signification de son prénom. «Les gens deviennent indiscrets et me demandent des détails sur mon origine, celle de mes parents, l’histoire de leur rencontre. Je dois justifier mon histoire personnelle en énonçant mon prénom.»

Zaïneb Hamdi souligne l’essentialisation de sa différence. Parce que son prénom appartient à une autre culture que celle qui domine notre société, on la réduit à cette dissemblance. Elle doit se définir a contrario, par rapport aux autres. Cette différence lui est rappelée à chaque fois qu’elle donne son prénom.

Dans un autre texte, la poétesse évoque un enfant blanc qui porte un prénom oriental. «Ce nouveau-né ne va pas subir les clichés et les stéréotypes qu’entraîne ce prénom. Il ne devra pas répondre aux mêmes discriminations qu’une personne racisée. Il aura le privilège de l’originalité et un parcours différent.» Parce que la société belge est un espace discriminant qui ne réserve pas le même traitement à toutes et tous. Et cela se vérifie sur le marché de l’emploi.

Traitements inégaux

Malgré le cadre légal mis en place aux différents échelons de pouvoir, les chercheurs d’emploi sont toujours confrontés à des traitements inégaux. Plusieurs études mettent en évidence le caractère discriminant du marché belge. Selon l’Organisation internationale du travail (OIT), les candidatures des Belges d’origine marocaine sont traitées différemment de celles de Belges de souche. Ils rencontrent, et ce à toutes les étapes de la procédures, des freins et des obstacles que ne vivent pas les Belges non racisés. Dès la lecture du CV, la présence d’un prénom à consonance étrangère entraîne une discrimination. L’European Commission against Racism and Intolerance enfonce le clou: discrimination toujours présente sur le lieu de travail à l’égard des groupes minoritaires.

Une étude de l’ULB et de la KULeuven a mis en évidence la stratification ethnique des emplois sur le marché belge, comme le renseigne le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale. On retrouvera une surreprésentation des personnes d’origine étrangère, naturalisées ou non, dans les secteurs primaire et secondaire. En outre, une personne d’origine étrangère sur deux risque de rencontrer une discrimination pendant sa recherche d’emploi.

Source : Statbel

En 2021, Actiris, l’agence pour l’emploi de la Région Bruxelles-Capitale, a reçu 259 signalements de discrimination à l’embauche. Celle-ci a mis en place un service antidiscrimination qui enregistre les signalements et accompagne les chercheurs d’emploi en leur offrant une écoute et un soutien psychologique. Elle propose des bilans socioprofessionnels approfondis et un travail sur la confiance en soi après la violence de la discrimination. Le prénom et sa présence sur le CV est toujours un élément discriminant à l’origine de différences de traitement.

Josh contre Josh

Lincoln, 24 avril 2021. Un dimanche ensoleillé dans la capitale de l’Etat du Nebraska. 25°C l’après-midi, ciel dégagé. Ce jour-là, le centre sportif Air Park connaît une affluence particulière. Les portières claquent et des voitures rangées sur le parking s’échappe une horde sauvage. Une foule déguisée, la subtile association de quelques Spiderman de tailles variables, de Jedi en peignoir et de centurions romains made in USA.

La journaliste de la chaîne de télévision locale KLKN lance ses estimations, une centaine de personnes se sont rassemblées sur la pelouse. Un cercle se forme et c’est parti pour la bagarre. La «Josh Fight». Pas d’armes à feu mais des frites de piscine, ce bout de mousse utilisé pour assurer une flottaison optimale à qui barbote. Et ça y va, gentiment, mais ça y va quand même. Parce qu’il y a un titre à défendre, un point commun qui rassemble tous ceux présents aujourd’hui. Un prénom: Josh.

La Josh Fight est née d’Internet. Elle fait partie de ces miracles que seuls les réseaux sociaux peuvent engendrer. Un truc très américain. Rassembler l’ensemble des porteurs du prénom Josh pour un combat final et récompenser son unique porteur légitime. L’initiative appartient à un certain Josh Swain. Une blague née de l’ennui du confinement dira-t-il à KLKN. Il aura suffi d’un message privé, envoyé à tous les Josh qu’il pouvait trouver sur Facebook pour enclencher le souffle de la viralité. Buzz, couverture médiatique et nous voilà sur l’herbe de Lincoln, Nebraska.

Finalement, c’est Little Josh, un garçonnet de 4 ans qui remporte le titre et une couronne Burger King. Les autres doivent changer de prénom. L’événement a eu lieu à nouveau en mai 2022, accompagné d’une levée de fonds pour un hôpital local.

Mais les Josh n’ont pas le monopole du rassemblement. Du côté du Lausanne, en Suisse, s’organise le regroupement des Paul (ou Paule) locaux: «InterPaul». Un ensemble principalement festif, qui a lieu chaque 29 juin pour la fête de leur saint patron. On les retrouve aussi à vendanger les vignes d’un domaine le long du lac Léman. Hommage à l’ancien propriétaire, un certain Paul, figure politique et viticole de la région, comme le retrace le média suisse 24heures.

En France, ce sont les Eloi. Ils se retrouvent dans une petite commune de la Nièvre, traversée par deux départementales, sur la rive gauche de la Loire. Un verre annuel, d’après la presse locale. Par ici, selon StatBel, il n’y aurait que cinq Eloi sur tout le territoire.

Lire aussi | Il n’y a jamais eu autant de Belges qui changent de nom

Vers 2015, il était très à la mode de contacter ses pairs sur Facebook Messenger. Nom et prénom exactement. Pour d’immenses conversations chaotiques.

On peut se demander pourquoi. Pourquoi partir à la rencontre de ses homonymes. Partir à la recherche de ceux et celles qu’on appelle des mêmes sonorités. Une communauté imaginée sous la bannière d’un prénom. Que ce soit Josh, Paul ou Eloi, tous se rejoignent autour d’un «nous» fantasmé, d’un groupe d’appartenance dont ils ne seraient que les locataires temporaires. Parfois, certains prénoms vivent leur propre vie sur Internet.

«Fais pas ta Karen»

Parce que les réseaux sociaux ont leurs propres lois et qu’un simple commentaire en dessous d’une vidéo YouTube peut prendre des proportions énormes, les prénoms s’attirent une signification et une symbolique originale, à distance de toute étymologie ou sens commun.

Un peu comme la Josh Fight. Mais ici, l’histoire est différente. Depuis quelques années, un prénom féminin s’est érigé en expression, Karen. Et avec lui, l’image d’une femme blanche américaine de la classe moyenne, âgée de plus de 45 ans, coupe au carré plongeant plutôt blonde avec un balayage. Raciste, prête à appeler la police dès qu’une personne de couleur franchit les portes de son quartier.

Une image qui oscille entre un phénomène de société d’une certaine partie des USA et le stéréotype sexiste de la furie, de l’hystérie incontrôlable d’une femme qui viendrait hurler à votre vitre passager et tenter d’ouvrir la portière parce que votre Buick est mal garée. Un personnage qu’on retrouve sur les parkings des malls américains, prêt à expulser sa rage sans prévenir. Le terme, déjà présent depuis plusieurs années sur le Web, est devenu viral avec l’augmentation de la diffusion de vidéos de ce type d’incident à caractère raciste.

Pas de Karen sur la liste des prénoms des occupants de l’immeuble de Saint-Gilles, mais l’histoire d’un quartier, de son évolution et des histoires des individus qui le composent. Le prénom raconte une histoire en construction, une trajectoire en cours.

Texte : Victor Huon

Enrichissements : Thomas Bernard

(Cet article a été publié pour la première fois en juillet 2022)

Crédits images

Belga

Illustrations réalisées par une intelligence artificielle (Midjourney®) - Roularta Media Group